Effektivitätsprüfungen von Aufsichtsräten

Die Art und Weise der Durchführung von Effektivitätsprüfungen hat sich in den letzten Jahren deutlich gewan-elt. Der Beitrag beleuchtet die Veränderungen und stellt ein Modell dar, das international Anklang gefunden und zu messbaren Ergebnissen geführt hat.

I. Herausforderungen von Effektivitätsprüfungen

Aufsichtsräte sind hochkomplexe Konstrukte. Es stellt eine große Herausforderung dar, in diesem komplexen Umfeld effektiv zu sein – sei es als Vorsitzender, der das Gremium leitet, oder als Mitglied, das auf das Unternehmen und die Branche einen positiven Einfluss ausüben möchte. Hinzu ommt, dass von Aufsichtsräten gefordert wird, dass sie sich stetig weiterentwickeln und ihre Leistung und Effektivität kontinuierlich steigern. Regelmäßige Effektivitätsprüfungen sind, richtig angewendet und fachkundig durchgeführt, ein Mittel zur Bewusstseinsbildung, zur Förderung des Lernens und zur Steigerung der Leistung und Effektivität. In vielen Ländern sind jährlich wieder kehrende moderierte externe und interne Effektivitätsprüfungen inzwischen fester Bestandteil der Arbeit von Aufsichtsratsgremien. Dennoch lassen sich viele Aufsichtsräte nur ungern auf diesen Prozess ein. Negative Erfahrungen, minderwertige Berichte und konfrontative Fragen von

Beratern haben dazu geführt, dass Effektivitätsprüfungen bei Aufsichtsräten häufig unbeliebt sind.

In dem Maße, wie der Druck auf die Aufsichtsräte zunimmt, steigt auch der Druck auf diejenigen, die Effektivitätsprüfungen durchführen. In den letzten Jahren gab es hier einige große Veränderungen (vgl. Abb. 1).

In der Praxis hat sich die Art der Datenerhebung von interview- und beobachtungsbasierten Ansätzen mittels einfacher, statischer und unflexibler digitaler Fragebögen hin zu einer hybriden Version entwickelt. Hierbei kombinieren Berater Interviews mit digitalen Fragebögen. Doch auch von Beratern werden digitalgestützte Effektivitätsprüfungen nicht selten noch mit großer Skepsis wahrgenommen, ja sogar als Bedrohung empfunden und letztendlich abgelehnt.

Es ist daher nicht überraschend, dass insbesondere jüngere Aufsichtsratsmitglieder die gesamte Praxis der Effektivitätsprüfungen als unbefriedigend empfinden. Ihrer Ansicht nach sind diese Prüfungen oft eine „Blackbox“. Es mangelt an Transparenz, und sie vermissen Erklärungen zu den gestellten Fragen: Warum werden diese Fragen überhaupt gestellt? Welche Schlüsse können daraus gezogen werden, um effektiver zu werden? Was haben all diese Fragen mit der Entwicklung eines effektiven Aufsichtsratsgremiums zu tun? Abschlussberichte werden oft als „subjektiv“

empfunden – mit einer eher willkürlich anmutenden Themenauswahl und einer plakativen Darstellungsweise. Ein guter Bericht sollte aber die Erkenntnisse aus den Gesprächen auf neutrale, nicht wertende Weise vermitteln und alle unterschiedlichen Perspektiven der Aufsichtsratsmitglieder klar als solche kennzeichnen. „Ausreißer “ bei den Antworten sollten kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, um das Gesamtergebnis nicht fälschlicherweise zu verzerren.

Aufsichtsräte, die bereits einige Zeit als Gruppe zusammenarbeiten und bereits mehrere Zyklen durchlaufen haben, sehen vor dem geschilderten Hintergrund häufig in einer weiteren Untersuchung nur einen geringen oder gar keinen zusätzlichen Nutzen, was ihre Bereitschaft verringert, sich erneut dem Prozess der Effektivitätsprüfung zu unterwerfen. Damit geht auch die Chance verloren, wertvolle Erkenntnisse aus dem Prozess für eine Verbesserung der Aufsichtsratsarbeit zu nutzen. Was sind also die Voraussetzungen dafür, dass sich Aufsichtsräte wirklich auf den gesamten Prozess der Effektivitätsprüfung einlassen? Den Ergebnissen einer Untersuchung der Autorin zufolge geht es häufig um Vertrauen, Transparenz und darum, welche Fragen wie und in welcher Reihenfolge gestellt werden. Der Prozess der Ergebnisermittlung darf für die Aufsichtsräte keine Blackbox sein. Es muss klar sein, welche Fragen aus welchem Grund gestellt werden, wie daraus korrekte Rückschlüsse auf die Leistung des Gremiums gezogen werden und wie die Gremien auf dieser Grundlage in der Folge ihre Arbeit effektiver gestalten können.

Abb. 1: Veränderungen von Effektivitätsprüfungen

Der komplette zweiseitige Beitrag ist abrufbar unter https://research.owlit.de/lx-document/AR1463054, für AR-Abonnentenkostenfrei, ansonsten kostenpflichtig.

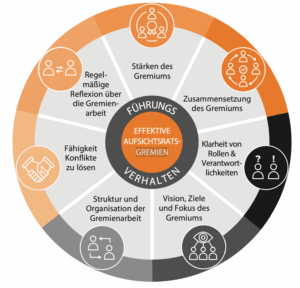

Die Variablen konzentrieren, die mit effektiven Aufsichtsräten nachweislich in Verbindung stehen. Um diese zu ermitteln, hat die Autorin die angelsächsische und deutschsprachige

Literatur analysiert und Interviews mit Aufsichtsratsmitgliedern und Partnern von Private-Equity-Unternehmen geführt. Das Ergebnis dieser Untersuchung sind die „7 Markenzeichen effektiver Aufsichtsräte“ , die in Abb. 2 dargestellt sind und im Folgenden erläutert werden. Diese Merkmale bilden eine solide Grundlage für einen evidenzbasierten Ansatz zur Effektivitätsprüfung von Aufsichtsräten.

Abb. 2: 7 Markenzeichen effektiver Aufsichtsräte

2. Stärken des Gremiums

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass es weitaus effektiver ist, sich auf das zu konzentrieren, was funktioniert, als zu suchen, was nicht funktioniert. Genau hier lohnt es sich, auch bei den Effektivitätsprüfungen anzusetzen und die kollektiven und individuellen Stärken der Aufsichtsratsmitglieder zu erfassen. Für einen effektiven Aufsichtsrat ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglieder verstehen, was ihre Stärken im spezifischen Kontext des Gremiums sind und wie die Mitglieder die Stärken der anderen am besten nutzen können. Gerade vor

dem Hintergrund einer gestiegenen Zahl digitaler Sitzungen wissen die Aufsichtsratsmitglieder häufig zu wenig voneinander. Dies erschwert es, die Stärken der anderen optimal zu nutzen.

3. Zusammensetzung des Gremiums

Die Diskussion über die Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten hat in den letzten Jahren den Austausch über die Zusammensetzung der Gremien überschattet. Die Frage der Zusammensetzung eines effektiven Überwachungsgremiums ist jedoch deutlich komplexer. Eine entscheidende Bedeutung spielen auch das Vorhandensein und der Entwicklungsstand von Wissens- und Verhaltensweisen der Einzelpersonen in einem Gruppenumfeld. Es kommt darauf an, wie verschiedene Wissensgebiete, bevorzugte Rollen in einem Gruppenumfeld und Persönlichkeitsstile einander ergänzen und zur spezifischen Situation der Organisation passen.

4. Klarheit von Rollen und Verantwortlichkeiten

Der Übergang von einer geschäftsführenden zu einer nicht geschäftsführenden, sondern überwachenden Karriere ist nicht einfach; für manche kann es Jahre dauern, bis sie sich voll und ganz auf ihre Rolle in einem Aufsichtsrat eingestellt haben. Die Klarheit der Rollen und Zuständigkeiten ist ein wesentliches Merkmal eines effizienten Aufsichtsrats.

5. Vision, Ziele und Fokus des Gremiums

Die Vision des Aufsichtsrats von der Organisation wird häufig intensiv diskutiert. Sind alle Mitglieder auf einer Linie? Haben alle am Tisch das gleiche Verständnis von der Vision? Interpretiert jeder die Worte auf dieselbe Weise? Dies ist in der Praxis oft nicht der Fall.

6. Struktur und Organisation der Gremienarbeit

Die Organisation der Arbeit des Aufsichtsrats hängt entscheidend von dem Leiter des Büros (sofern vorhanden) und dem Zusammenspiel von Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzendem ab. Effektive Aufsichtsräte haben Unterstützung bei der Organisation ihrer Arbeit und der Durchführung ihrer Sitzungen. Häufig sind die Strukturen und die Organisation der Arbeit in jungen, wachstumsstarken Unternehmen mit Private-Equity-Hintergrund besonders schwierig.

7. Fähigkeit zur Konfliktlösung

Effektive Aufsichtsräte und ihre Mitglieder verstehen es, Konflikte innerhalb des Gremiums und zwischen Aufsichtsrat und Unternehmensleitung zu lösen. Nicht jeder ist in der Lösung von Konflikten und Streitigkeiten geübt und das ist auch nicht notwendig. Wirksame Gremien wissen jedoch, wer in der Gruppe am besten in der Lage ist, Konflikte zu lösen, und wie sie die einzelnen Gremienmitglieder am besten einsetzen können.

8. Regelmäßige Reflexion über die Gremienarbeit

Regelmäßige Auszeiten, in denen die Aufsichtsratsmitglieder Beziehungen vertiefen, die tägliche Arbeit hinter sich lassen und über ihre Zusammenarbeit nachdenken, sind das Merk-

mal, für das es in der wissenschaftlichen Literatur die meisten Belege gibt. Es besteht ein starker und eindeutiger Zusammenhang zwischen der Zeit, die man sich nimmt, um über die Zusammenarbeit in einem Gremium nachzudenken, und dessen Effektivität. Dennoch nehmen sich nur wenige Aufsichtsräte die Zeit dafür. Und nicht zuletzt geht es um das Führungsverhalten. Die Rolle im Aufsichtsrat ist eine andere als die einer Führungskraft in der Organisation. Dessen müssen sich die Aufsichtsratsmitglieder bewusst sein.

Autorin: Dr. Sabine Dembkowski ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Better Boards, London.